sábado, 11 de setembro de 2021

Camões sobre o sexo

quinta-feira, 9 de setembro de 2021

Index librorum optimorum

Curiosa descoberta: o maior jurista português, Pascoal de Melo Freire, teve suas obras sobre direito civil - ie., o melhor manual de direito civil luso-brasileiro, o Institutiones iuris civilis Lusitani - incluído no Index Librorum Prohibitorum da Igreja Católica em 1836. Parece que esse Index funciona, por ironia, como guia para as melhores obras.

A respeito, diz Cândido Mendes de Almeida, no seu Auxiliar Jurídico (p. 782) o seguinte:

"Cumpre porém notar que este jurisconsulto, posto que Sacerdote, Deputado e amigo da Inquisição, era um decidido jansenista e ultragalicano, pelo que suas obras foram condenadas por Decreto da Congregação no Index de 7 de Janeiro de 1836, sem a cláusula Donec corrigantur, que supõe a boa-fé e catolicidade, como aconteceu com Oliva e Themudo, e ultimamente com o falecido Bispo do Rio de Janeiro, Conde de Irajá, cujas obras foram condenadas por Decreto de 12 de Junho de 1869".

Isto, porém, não impediu que a obra fosse parcialmente traduzida para o português por bacharéis de Olinda; nem que se fizessem Notas a ela - como Lobão -, nem manuais totalmente dali derivados - como Liz Teixeira e Trigo de Loureiro. Além disso, a inclusão da obra de Melo Freire nunca foi bem aceita na tradição portuguesa, como se tira ao Suplemento do Dicionário Bibliográfico Português:

terça-feira, 3 de agosto de 2021

Ensino moderno de línguas estrangeiras

Há algum tempo, procurava esse artigo que o Pontes de Miranda usava frequentemente para citar a si próprio. De fato, é curioso pensar que um jurista brasileiro, aos meros 30 anos de idade, ousasse entrar, numa revista jurídica alemã, em um debate sobre direito alemão e... escrevendo em um alemão perfeito e até curiosamente rebuscado. Esse caráter rebuscado foi justamente o que me chamou a atenção no trecho grifado. Explico:

Tres linguae sacrae

Em uma única página de Hugo Grócio, temos: a) texto em latim, como todos da época; b) citações em grego, a maior parte sem tradução; c) algumas palavras em hebraico, que o autor, muito generoso, traduz para o grego.

Como refutar um autor sem lê-lo

Thibaut - que sempre fica como o perdedor da briga com Savigny a respeito da codificação - era um polemista nato. Veja-se, por exemplo, esse trecho que traduzo abaixo, tirado às suas Civilistische Versuche I, sobre uma dissertação de Huber (como praeses):

O Imperador da língua portuguesa

Não garanto, mas é possível que este seja o mais belo parágrafo metalinguístico já escrito em língua portuguesa. Afinal, Pessoa não chamaria a um qualquer Imperador da língua portuguesa:

Doutrina estrangeira: ler ou não ler?

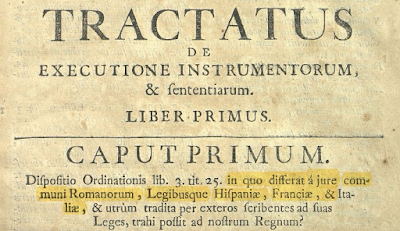

Eis a primeira parte do Tractatus de Executionibus, de Silvestre Gomes de Moraes, autor português do séc. XVII sobre cuja obra Pontes de Miranda afirmou, no Prefácio aos seus Comentários ao CPC, que ela "versou tôda a matéria da fôrça e do efeito executivo dos instrumentos e das sentenças. É a obra capital para estudo do Livro VIII do Código". Trata-se, portanto, de um dos principais autores dedicados efetivamente ao direito luso-brasileiro, e não ao direito comum, como tantos portugueses antes dele - basta lembrar-se de Agostinho Barbosa, Francisco Caldas ou Álvaro Vaz. S. Gomes de Moraes queria interpretar as Ordenações do Reino de Portugal, e não as fontes do direito comum, como o Digesto ou o Codex.

Petições: longas ou curtas?

A questão não é nova. O direito luso-brasileiro, a julgar pelos formulários dos libelos de Caminha e Correa Telles, favorecia petições curtas, muito mais curtas que as que se veem hoje no foro. Mas é possível também que situações complexas exijam mais e mais páginas. Como justificar uma alegação "de nimis longa"?

Tratado da Forma dos Libellos de Gregório Martins Caminha: editado pela primeira vez em 1549, é o mais antigo formulário do direito luso-brasileiro.

Na década de 1670, os herdeiros da Casa do Conde de Vimioso, a quem havia sido atribuída a Capitania de Pernambuco, resolveram processar a Coroa Portuguesa por não lhes ter devolvido a posse da capitania após a derrota dos holandeses, que haviam invadido a região. Fizeram-no contratando o então melhor advogado da Corte, Manuel Álvares Pegas - ele, o subido comentador das Ordenações em 15 volumes (e nem terminou o livro III!), autor das Resolutiones Forenses em três volumes, e de um Tratado sobre os Morgados em cinco volumes, todos em latim.

|

| Frontispício da Alegaçam (1671) |

Pegas, como bom advogado, sabia que apresentar uma peça de 100 páginas podia estarrecer os julgadores; e, como bom advogado, adiantou-se à crítica, citando, numa alegação redigida em português - língua obrigatória no foro! - duas autoridades latinas:

segunda-feira, 19 de abril de 2021

A objetividade da dogmática jurídica: uma anedota

Alguns dias atrás, fui assaltado por uma dúvida de direito civil. Estudando uma questão específica, não encontrei, no direito civil brasileiro, uma regra que regulasse certo problema. É o seguinte: digamos que A venda o mesmo objeto a B e C. Sabemos que ambos os contratos são válidos e eficazes, mas apenas um deles (se muito, rs) poderá ser cumprido. Que adquira a propriedade, entre B e C, aquele que receber por negócio dispositivo (tradição ou acordo registrado), todos sabemos. Mas e antes da tradição, quando ambos os contratos podem ser potencialmente cumpridos? Existe, no direito brasileiro, uma regra que imponha o princípio prior tempore, potior iure aos negócios obrigacionais? Que haja nos negócios dispositivos - como na constituição de direito real sobre coisa alheia - também não tenho dúvida. Essa questão poderia ser relevante em um caso de oposição de terceiro: B, primeiro comprador, descobre que C ajuizou ação pedindo a entrega da coisa com base na compra-e-venda; B, então, opõe-se a ambos no processo, pedindo que a coisa lhe seja entregue, por ser o primeiro comprador. Quid iuris?