Nefelibatias

Um blog sobre diversos assuntos, mas sem qualquer pretensão à sistematização.

sábado, 11 de setembro de 2021

Camões sobre o sexo

quinta-feira, 9 de setembro de 2021

Index librorum optimorum

Curiosa descoberta: o maior jurista português, Pascoal de Melo Freire, teve suas obras sobre direito civil - ie., o melhor manual de direito civil luso-brasileiro, o Institutiones iuris civilis Lusitani - incluído no Index Librorum Prohibitorum da Igreja Católica em 1836. Parece que esse Index funciona, por ironia, como guia para as melhores obras.

A respeito, diz Cândido Mendes de Almeida, no seu Auxiliar Jurídico (p. 782) o seguinte:

"Cumpre porém notar que este jurisconsulto, posto que Sacerdote, Deputado e amigo da Inquisição, era um decidido jansenista e ultragalicano, pelo que suas obras foram condenadas por Decreto da Congregação no Index de 7 de Janeiro de 1836, sem a cláusula Donec corrigantur, que supõe a boa-fé e catolicidade, como aconteceu com Oliva e Themudo, e ultimamente com o falecido Bispo do Rio de Janeiro, Conde de Irajá, cujas obras foram condenadas por Decreto de 12 de Junho de 1869".

Isto, porém, não impediu que a obra fosse parcialmente traduzida para o português por bacharéis de Olinda; nem que se fizessem Notas a ela - como Lobão -, nem manuais totalmente dali derivados - como Liz Teixeira e Trigo de Loureiro. Além disso, a inclusão da obra de Melo Freire nunca foi bem aceita na tradição portuguesa, como se tira ao Suplemento do Dicionário Bibliográfico Português:

terça-feira, 3 de agosto de 2021

Ensino moderno de línguas estrangeiras

Há algum tempo, procurava esse artigo que o Pontes de Miranda usava frequentemente para citar a si próprio. De fato, é curioso pensar que um jurista brasileiro, aos meros 30 anos de idade, ousasse entrar, numa revista jurídica alemã, em um debate sobre direito alemão e... escrevendo em um alemão perfeito e até curiosamente rebuscado. Esse caráter rebuscado foi justamente o que me chamou a atenção no trecho grifado. Explico:

Tres linguae sacrae

Em uma única página de Hugo Grócio, temos: a) texto em latim, como todos da época; b) citações em grego, a maior parte sem tradução; c) algumas palavras em hebraico, que o autor, muito generoso, traduz para o grego.

Como refutar um autor sem lê-lo

Thibaut - que sempre fica como o perdedor da briga com Savigny a respeito da codificação - era um polemista nato. Veja-se, por exemplo, esse trecho que traduzo abaixo, tirado às suas Civilistische Versuche I, sobre uma dissertação de Huber (como praeses):

O Imperador da língua portuguesa

Não garanto, mas é possível que este seja o mais belo parágrafo metalinguístico já escrito em língua portuguesa. Afinal, Pessoa não chamaria a um qualquer Imperador da língua portuguesa:

Doutrina estrangeira: ler ou não ler?

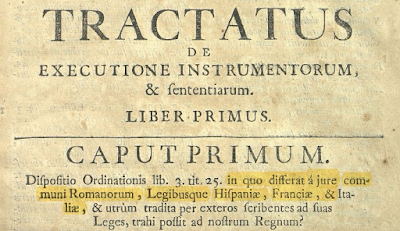

Eis a primeira parte do Tractatus de Executionibus, de Silvestre Gomes de Moraes, autor português do séc. XVII sobre cuja obra Pontes de Miranda afirmou, no Prefácio aos seus Comentários ao CPC, que ela "versou tôda a matéria da fôrça e do efeito executivo dos instrumentos e das sentenças. É a obra capital para estudo do Livro VIII do Código". Trata-se, portanto, de um dos principais autores dedicados efetivamente ao direito luso-brasileiro, e não ao direito comum, como tantos portugueses antes dele - basta lembrar-se de Agostinho Barbosa, Francisco Caldas ou Álvaro Vaz. S. Gomes de Moraes queria interpretar as Ordenações do Reino de Portugal, e não as fontes do direito comum, como o Digesto ou o Codex.

Petições: longas ou curtas?

A questão não é nova. O direito luso-brasileiro, a julgar pelos formulários dos libelos de Caminha e Correa Telles, favorecia petições curtas, muito mais curtas que as que se veem hoje no foro. Mas é possível também que situações complexas exijam mais e mais páginas. Como justificar uma alegação "de nimis longa"?

Tratado da Forma dos Libellos de Gregório Martins Caminha: editado pela primeira vez em 1549, é o mais antigo formulário do direito luso-brasileiro.

Na década de 1670, os herdeiros da Casa do Conde de Vimioso, a quem havia sido atribuída a Capitania de Pernambuco, resolveram processar a Coroa Portuguesa por não lhes ter devolvido a posse da capitania após a derrota dos holandeses, que haviam invadido a região. Fizeram-no contratando o então melhor advogado da Corte, Manuel Álvares Pegas - ele, o subido comentador das Ordenações em 15 volumes (e nem terminou o livro III!), autor das Resolutiones Forenses em três volumes, e de um Tratado sobre os Morgados em cinco volumes, todos em latim.

|

| Frontispício da Alegaçam (1671) |

Pegas, como bom advogado, sabia que apresentar uma peça de 100 páginas podia estarrecer os julgadores; e, como bom advogado, adiantou-se à crítica, citando, numa alegação redigida em português - língua obrigatória no foro! - duas autoridades latinas:

segunda-feira, 19 de abril de 2021

A objetividade da dogmática jurídica: uma anedota

Alguns dias atrás, fui assaltado por uma dúvida de direito civil. Estudando uma questão específica, não encontrei, no direito civil brasileiro, uma regra que regulasse certo problema. É o seguinte: digamos que A venda o mesmo objeto a B e C. Sabemos que ambos os contratos são válidos e eficazes, mas apenas um deles (se muito, rs) poderá ser cumprido. Que adquira a propriedade, entre B e C, aquele que receber por negócio dispositivo (tradição ou acordo registrado), todos sabemos. Mas e antes da tradição, quando ambos os contratos podem ser potencialmente cumpridos? Existe, no direito brasileiro, uma regra que imponha o princípio prior tempore, potior iure aos negócios obrigacionais? Que haja nos negócios dispositivos - como na constituição de direito real sobre coisa alheia - também não tenho dúvida. Essa questão poderia ser relevante em um caso de oposição de terceiro: B, primeiro comprador, descobre que C ajuizou ação pedindo a entrega da coisa com base na compra-e-venda; B, então, opõe-se a ambos no processo, pedindo que a coisa lhe seja entregue, por ser o primeiro comprador. Quid iuris?

quinta-feira, 31 de dezembro de 2020

Uma decisão exemplar: a metodologia do direito luso-brasileiro

Hoje analiso e traduzo abaixo um parecer do jurisconsulto português, Álvaro Vaz ou Valasco - cuja biografia, na Wikipédia, criei há poucos dias - que pode ser considerada uma decisão exemplar. E por qual razão? De um lado, ela resolve uma questão jurídica nos moldes típicos do raciocínio jurídico que se empregava no direito comum português; por outro lado, ela se destaca por, necessitando descolar-se da literalidade da lei, o jurista ter de explicitar de forma quase teórica sua metodologia interpretativa.

A situação fática poderia aparecer hoje no foro: alguém alugou um imóvel do proprietário. No entanto, o imóvel foi penhorado, executado e quem o comprou no leilão público foi justamente... o locatário. Finda a locação, é preciso que ele devolva a coisa? Esta questão não é tão simples: a princípio, a resposta seria positiva, pois o fato de o locador ter perdido o direito de propriedade sobre a coisa não importa em extinção da locação, pois ela não é negócio dispositivo, mas obrigacional; o poder de disposição sobre a coisa não é requisito da eficácia da locação e, portanto, sua perda superveniente não importa para a relação de locação. O que importaria seria a perda da posse (evicção). Logo, a conclusão a que chegaríamos é a de que o locador mantinha a pretensão contratual à restituição da coisa. No entanto, uma vez restituída a coisa, o locatário, que havia se tornado proprietário, poderia reivindicá-la de volta. Haveria, por assim dizer, um joguete jurídico: o locatário pediria, por pretensão contratual, aquilo que ele estaria obrigado a restituir logo que entrasse na posse da coisa, pela pretensão reivindicatória do locatário, novo proprietário da coisa.

Foi por esta razão que o Álvaro Valasco teve de refletir a respeito do problema da interpretação das leis e, por conseguinte, sentiu-se obrigado a explicitar certos aspectos metodológicos que não eram exclusivamente seus, mas permeavam a cultura jurídica daquele momento. Seguir a literalidade significaria construir um joguete jurídico; desviar imporia uma longa argumentação. Não hesitando em adotar a segunda opção, o jurista tinha ainda outro obstáculo: como desviar na literalidade sem dizer que estava interpretando as Ordenações? Ora, se modernamente ninguém negaria que a interpretação é um processo intransponível na compreensão de um texto, dessa mesma liberdade não gozaria um jurista quinhentista português com a proibição de interpretação que havia nas Ord. Man. Livro 5, título 58, §1º. Em caso de dúvida de interpretação, era preciso que os Desembargadores a levassem à mesa grande para resolver na presença do Regedor. Irresoluta a dúvida, o Regedor faria saber ao Rei, que a resolveria, num claro caso de devolução progressiva da jurisdição. O Desembargador que desobedecesse à regra teria de pagar pena pecuniária às partes e sofreria punição administrativa:

Mas dizê-lo assim fortemente poderia atrapalhar a recepção do argumento: fortiter in re, suaviter in modo. O melhor caminho era fazer aquilo de que a escolástica gostava tanto: distinguir. A distincio, que adicionaria alguns adjetivos ao termo original (interpretatio), poderia demonstrar, assim, que existem duas formas de interpretar: a interpretatio hominis e a interpretatio iuris.

A primeira - interpretação do homem - é aquela frívola, capciosa; a adjetivação parece remeter à interpretação que beira a má-fé, que subverte o sentido da legislação, esvazia-a de sentido e usa a literalidade como instrumento. Essa interpretação muito provavelmente merece o adjetivo hominis justamente por estar ligada à interpretação partidária, isto é, aquela que defende interesses no foro. A iuris, por sua vez, é o oposto disto: é a compreensão da norma a partir das categorias e valores jurídicos presentes na tradição. Veja-se que a interpretação de Valasco foi exatamente esta: ao perceber que havia concorrência de dois títulos, resolveu reapresentar o problema colorindo-o com os conceitos herdados da tradição jurídica - e que, por conseguinte, permitiriam saber qual dos dois devem prevalecer. (O critério da temporalidade, empregado na resolução, é um dentre tantos outros: hierarquia, especificidade...) Vê-se claramente que para o autor a tradicional dogmática jurídica - o conjunto de conceitos, teorias e a metodologia que ensina a aplicá-los - guarda certa autonomia em relação ao texto legislativo de cada jurisdição. É por isso que a interpretação racional é aceita: há a necessidade de uma espécie de conversão dos termos comuns (palavras tão genéricas!) aos conceitos tirados à dogmática jurídica.

É evidente que uma tese que, no conteúdo, era tão metodologicamente ousada precisaria recorrer, na forma, ao estilo comum de defesa aprovado pelos seus pares. São naturais, portanto, as diversas citações dos comentadores Bártolo de Saxoferrato e a menção de Baldo de Ubaldo, sobretudo no §7º. Neste passo, devemos lembrar que os comentadores não hesitavam em se afastar da interpretação literal, sacrificando conceitos jurídicos em prol da resolução de problemas práticos. É exatamente esse o estilo que, por séculos, adotaram os praxistas e decisionistas portugueses e que até hoje produz seus frutos numa tradição jurídica como a brasileira.

A menção a Bártolo é interessante, posto esperada, pois é justificada de uma forma ampla: o direito reinícola teria recebido todas as interpretações do direito comum. Isso não era a revogação do direito reinícola? Parece que não: a recepção do direito comum estava ligada à utilização de uma metodologia de interpretação das fontes jurídicas - romanas ou reinícolas - que ia muito além da solução de determinado caso; na verdade, abrangia um imenso repertório de conceitos, brocardos e exemplos que aguçavam o olhar do intérprete (iuris!) e refinavam a argumentação jurídica. É esse repetório que está abrangido quando se fala que o direito reinícola recebe todas as interpretações: interpretatio está aí muitíssimo próxima do que, no séc. XIX, chamar-se-ia construção jurídica. De fato, isso levava, por vezes, à identidade de soluções, mas esta não era uma consequência necessária da metodologia. Se juristas posteriores, vulgarizando essa importante distinção, revogavam o direito reinícola para pôr Bártolo em seu lugar é outra questão; aos vulgares não se une o grande Valasco.

Dogmaticamente, o que Valasco conseguiu em seu parecer? Ao defender que o locatário não era obrigado à restituição da coisa para depois cobrá-la pela reivindicatória, ele empregou um brocardo do direito comum dolo petit quod statim redditurus est (age dolosamente aquele que pede a entrega de uma coisa que deverá ser imediatamente devolvida) - e que hoje vem sendo entendido como concretização da boa-fé objetiva. Apesar de não ter mencionado expressamente o brocardo, outros pareceres produzidos no caldo cultural luso-brasileiro resolverão a mesmíssima questão aplicando esse princípio, sob influência de Valasco. Não deixa de ser irônico que, passados três séculos de "evolução" jurídica, o TJ-SP tenha, nos idos dos anos 20, ordenado que o locatário devolvesse o imóvel ao locador, mesmo já tendo adquirido a propriedade em hasta pública!

Seu parecer mostra ainda certas peculiaridades do direito luso-brasileiro. Como já disse acima, a locação não se extingue pela perda da propriedade do locador; para que haja resolução do contrato de locação, é preciso que haja evicção. No direito luso-brasileiro, porém, a questão não é tão simples: como a forma tradicional de exploração do território português se deu pelo emprazamento de terrenos, o instituto jurídico da enfiteuse - muitíssimo aparentado à locação, aliás - abarcou este último, na modalidade da locatio ad longum tempus (i.e., por mais de dez anos), que, por influência de um comentário de Bártolo, passou a ser oponível ao adquirente a título singular, fundindo-se, assim, à estrutura dos direitos reais. Um alvará de D. Maria I resolverá a questão em meados do séc. XVIII. Porém, caso ainda se entenda a locação como direito real, a opinião de Valasco se justifica: sendo negócios de disposição, a perda superveniente da propriedade do concedente implica a extinção da relação jurídica, seja de enfiteuse, seja de locação. A verdade é que a possibilidade de a constituição da locação como negócio de obrigação é implicitamente admitida por Valasco quando admite que alguém, por erro, alugue coisa própria como alheia; nos direitos reais, seria impossível, salvo pouquíssimas exceções - nenhuma delas admitindo erro neste ponto - pela consolidação do domínio.

Mas há algo muito mais profundo nessa decisão. Ao admitir essa defesa do locatário, o que Valasco fez era, na verdade, mudar a relação que os direitos reais e os direitos obrigacionais estabelecem. É preciso perceber que o conflito, no caso em tela, dava-se entre uma pretensão real (reivindicatória) e uma pretensão contratual, nascida do contrato de locação. A questão é que, como as pretensões contratuais, nascidas de negócios de obrigação, desprezam a atribuição do poder de disposição, nasce um vasto campo para conflitos cuja resolução, vista em partes isoladas, implicaria a restituição de algo que deveria ser logo depois devolvido ao restituinte. Da mesma forma, ao falar da renúncia a outros títulos de restituição ao receber a coisa como alugada, Valasco está resolvendo potenciais conflitos entre direitos obrigacionais e entre obrigacionais e reais. Ao dar essa solução, Valasco corrigiu um problema estrutural dos direitos romano-germânicos e diminuiu a independência conflitiva desses dois campos.

E hoje, em que importa ainda este velho contemporâneo de Camões? Hoje, uma época em que a literalidade vem usada como carta na manga - isto é, afastada quando não convém, mas usada como argumento de autoridade papinianesca quando convém -, é oportuno relembrar um exemplo de refinamento de raciocínio jurídico, em que a qualidade do argumento não se mede nem pela proximidade nem pela distância da literalidade, mas antes pelo grau de respeito textual, justificação pormenorizada e verificabilidade teórica.

***************************************

ÁLVARO VALASCO

PARECER XLII

Do locatário de uma casa que, durante a locação, compra-a em hasta pública; se está ele autorizado, com base no novo título, a defender-de do locador, que o aciona pela ação da l. si quis conductionis, C. locati.

SUMÁRIO

- Fatispécie

- Locatário, uma vez finda a locação, não pode reviver nenhuma questão sobre o título contra o locador.

- Limitação: a não ser que, após a celebração da locação, sobrevenha alguma nova causa que autorize a recusa à restituição

- Sobre a lei do Reino [Ord. Man.] livro 4, tit. 59, §3

- Aquele que aluga coisa própria crendo ser alheia pode levantar questão sobre o domínio?

- Ninguém pode, por si só, mudar a causa da sua posse, a não ser se demonstrado por causa extrínseca.

- Sobre a Ord. [Man.] livro 5, tit. 58, e de que forma devem ser interpretadas as leis deste reino em casos dúbios

sábado, 26 de dezembro de 2020

Cátedras e confusão

Não é de hoje que a briga pelas cátedras dá baixaria e confusão. Precisamos convir, porém, que outrora isso se fazia de uma maneira mais requintada. Neste caso, de Belchior do Amaral, a invectiva se deu em poesia e em latim. Nada mal, não?

segunda-feira, 2 de novembro de 2020

O latim e o mundo, o grego e a erudição

"Os juramentos de Estrasburgo demonstram esse modo de ver. Na versão românica começam assim: 'pro deo amor et christian poblo et nostro comun salvament'. Isto muito se aproxima do latim. Ao contrário, em alto alemão antigo: 'in godes minna ind in thes christianes folches ind unser bedhero gehaltnissi'... É um mundo linguístico inteiramente diverso. O romano pôde ainda por muito tempo valer-se de um latim mais ou menos corrompido e, partindo daí, familiarizar-se com a latinidade correta. O germano, por seu lado, teve que aprender o latim radicalmente como língua estrangeira - e aprendia-o logo corretamente. Por volta de 700, escreve-se na Inglaterra um latim admiravelmente puro, ao passo que na França reina a decadência. Mesmo grandes eruditos italianos podiam cometer deslizes gramaticais, de que riam os monges alemães. Tal é o caso de Gunzo de Novara, que em 965 chegou à Alemanha, no séquito de Oto I, e, em conversa com os monges em St. Gallen, declinou um caso erradamente. Justificou-se, em carta, de que fora acusado injustamente de ignorância gramatical, 'embora às vezes eu seja estorvado pelo uso de nossa língua popular, muito próxima do latim'".

Invehit in monachum S. Galli, qui quod grammaticaliter in casu quodam errasset, ipsum contemptui habuerat, ostenditque se et in grammatica et in aliis liberalibus studiis eruditum

(Enviou <a epístula> contra um monge de St. Gallen que, como <o autor> houvesse errado um caso gramatical, desprezara-o, mostrando-se <o autor> erudito em gramática e em outras artes liberais)

Pela leitura da carta, parece, de fato, que o autor seria um homem de grande erudição. Ele chega, inclusive, a citar um trecho de Homero em grego! Como, no entanto, tinha ele acesso ao grego, numa época em que essa língua já era tão pouco compreendida na Europa? O caso é uma citação tirada à Eneida de Virgílio. O poeta, em vez de empregar o genitivo "Latagi", utiliza o acusativo "Latagum": "Latagum saxo atque ingenti fragmine montis / Occupat os faciemque adversam". Gunzo, porém, não se dá por satisfeito em notar isto, mas fornece a fonte de inspiração do poeta. Segundo o monge,

Quae figura apud Latinos rarissime, apud Homerum frequens (invenitur, ut est iliud Ecrousen Achillen ton poda, id est percussit Achillem pedem).

Esta figura, raríssima entre os latinos, é frequente em Homero, encontrando-se, por exemplo, em ἔκρουσεν Αχιλλέα τόν πόδα, isto é, feriu Aquiles no pé.

É nessa citação, que fez para emular a mais alta erudição, que suas pretensões caem por terra. Por mais que o acusativo de relação, de fato, exista em grego e seja comum em Homero, a verdade é que o trecho "citado" não consta em Homero! Estranha-se também o uso do acusativo Achillen - que seria o acusativo regular se Aquiles fosse substantivo das duas primeiras declinações em grego (-n), o que não é o caso; a forma correta é Αχιλλέα, isto é, Achillea, de terceira declinação (-a). A recolha do trecho não se deu, portanto, da leitura de um trecho original, mas de uma anotação que Serviano fizera aos seus comentários ao trecho na Eneida: é provável que o monge tenha inspecionado a obra para encontrar situações excepcionais de emprego das declinações, mas, sem conhecer o grego (e, talvez, a própria tradição latina com profundidade), não compreendeu que o acusativo de relação é uma das funções do acusativo. Serviano, ao comentar o Livro X da Eneida, diz:

698. LATAGUM OCCUPAT OS pro "Latagi occupat os". et est Graeca figura, in Homero frequens, ut si dicas ἔκρουσεν Αχιλλέα τόν πόδα, id est Achillem percussit pedem pro percussit Achillis pedem.

(698. LATAGUM OCCUPAT OS em vez de "Latagi occupat os". É figura grega, frequente em Homero, como se dissesses ἔκρουσεν Αχιλλέα τόν πόδα, isto é, feriu Aquiles quanto ao pé, em vez de feriu o pé de Aquiles).

Encontram-se aqui e acolá algumas referências a essa situação. A epístola interessou aos estudos históricos especialmente pela possibilidade de desafiar a ideia de que o grego não era mais conhecido dos autores latinos nesse período da Idade Média. Porém, se tinha a potencialidade de desafiar essa concepção, fato é que, após a verificação das fontes, vê-se que esse monge não apenas não dominava os rudimentos do grego - tornando regular uma declinação irregular -, mas também que essa língua exercia verdadeiro fascínio, pois parecia oferecer a chave para a compreensão dos pontos mais complexos da gramática latina.

Moral da história: na ânsia de se vangloriar de sua suposta erudição, o monge mostrou dissertar sobre o que pouco sabia. Por mais que a carta valha como espécie de estudo gramatical, põe-se em xeque a sua suposta erudição. Talvez o efeito que queria - tirar a desforra com os colegas de St. Gallen - tenha funcionado, não se sabe; mas, para a posteridade, ficou legada a convicção de que teria sido melhor deixar o grego para lá, e contentar-se com o latim e o alemão antigo.

domingo, 1 de novembro de 2020

O Imperador vai bem?

Com a proximidade das eleições, lembrei-me de uma anedota que vi contada por Antonio Candido em uma entrevista. Eram idos de 1940 e poucos, e Cândido estava em Bofete, SP, realizando a pesquisa de campo que embasaria seu futuro Parceiros do Rio Bonito, hoje clássico da antropologia brasileira. Então, encontrou um desses caipiras bem velhos e travou o seguinte diálogo, com o caipira lhe perguntando:

quarta-feira, 14 de outubro de 2020

O que é o Poeta?

"κοῦφον γὰρ χρῆμα ποιητής ἐστιν καὶ πτηνὸν καὶ ἱερόν, καὶ οὐ πρότερον οἷός τε ποιεῖν πρὶν ἂν ἔνθεός τε γένηται καὶ ἔκφρων καὶ ὁ νοῦς μηκέτι ἐν αὐτῷ ἐνῇ: ἕως δ᾽ ἂν τουτὶ ἔχῃ τὸ κτῆμα, ἀδύνατος πᾶς ποιεῖν ἄνθρωπός ἐστιν καὶ χρησμῳδεῖν".

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

Meio ou meia?

Você também aprendeu que "meio" não flexiona em português, né? Pois é. A tradição literária portuguesa admite essa flexão. A regra contrária parece ser invenção dos gramáticos considerando obrigatório o que era opcional. Há exemplos de Camões, Alexandre Herculano, Camilo Castelo Branco, Castilho e Eça de Queirós do uso flexionado:

- “Uns caem meios mortos, e outros vão” (Lusíadas, III, 50)

- "A cabeça do Rubião meia inclinada" (MA, QB)

- "Casou meia defunta" (MA, VH)

- "A boca meia aberta" (MA, VH)

- "A mesma mulher, sempre nua ou meia despida" (EQ, CS)

- "Cinzeiros com cigarros meios fumados" (José Régio, História das Mulheres)

- "Cadáveres meios enterrados nas ruínas" (CCB, O judeu)

- "A carne dos cavalos meia crua" (AH)

- “Estes homens rudes combatiam meios nus.” (AH)

- "Os outros corpos estão meios podres" (Pe. Manuel Bernardes)

- "Deixando a porta meia aberta" (Feliciano de Castilho)

- "O outro, de cara meia triste" (M. de Andrade, Candinha)

- "Meia inquieta, adormeceu" (M. Andrade, Belazarte).